|

|

|

1915-2004 |

|

«Претворенная в жизнь мечта»Творческие периоды:• 1951 - 1965гг.• 1966 - 1983гг.• 1984 - 1993гг.Страницы биографииДрузья«Дом художника»Ученики и последователи |

|

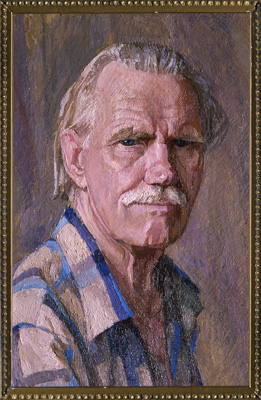

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ

Чесноков Николай Гаврилович

Автобиография

Я родился 19 декабря 1915 года в Лысьвенском заводе

(г.Лысьва, Пермской области). Один из старейших уральских заводов - Лысьва, расположен в долине реки того же названия, кругом завода невысокие горы и окрест леса

на много верст.

Отец мой, Чесноков Гаврила Андреевич,

в то время работал лесником, и семья жила в лесу на Любимовском кордоне, что в 16 км. от завода.

За год перед женитьбой на моей матери, отец остался вдовцом с четырьмя детьми от первой жены. Мать моя, Ольга Дмитриевна,

в девичестве Кокарева, была на 16 лет моложе отца, ей было 18 лет, когда я, первенец, появился на свет.

Отец мой, Чесноков Гаврила Андреевич,

в то время работал лесником, и семья жила в лесу на Любимовском кордоне, что в 16 км. от завода.

За год перед женитьбой на моей матери, отец остался вдовцом с четырьмя детьми от первой жены. Мать моя, Ольга Дмитриевна,

в девичестве Кокарева, была на 16 лет моложе отца, ей было 18 лет, когда я, первенец, появился на свет.

Кордон Любимовский с трех сторон вплотную примыкал к лесу и только с фасада зеленела перед ним большая поляна, изрезанная дорогой и несколькими тропинками, уходящими в лес и к речке Любимовке. Сразу за речкой высилась гора Алебастровая, казавшаяся мне необыкновенно высокой. За эту гору каждый погожий вечер скатывалось солнышко, в пасмурные дни за ее вершину цеплялись тучи, а при солнце она плавилась в голубом небе и по ее склону пробегали тени от облаков.

Удивительно было рассматривать бесконечно меняющуюся жизнь неба и леса.

Природа, манящая и неизведанная будоражила фантазию и вызывала массу вопросов, на которые не всегда могли ответить даже взрослые.

Вся страна была охвачена огнем гражданской войны. Отец воевал с белыми где то на Украине. Осенью 1919 года мать перевезла детей в Лысьву, где заранее был куплен дом,

стоящий на высоком берегу реки Лысьвы на самом выезде из поселка по дороге в Большую деревню. При доме была большая усадьба с огородом и покосом.

Сразу за огородом усадьба крутым склоном спускалась к реке, и нам было достаточно перелезть через прясло, чтобы оказаться на самом

берегу у любимого места купания. При усадьбе протекала речка Гусиновка, в которой мы любили ловить мелкую рыбешку - гальянов.

было рассматривать бесконечно меняющуюся жизнь неба и леса.

Природа, манящая и неизведанная будоражила фантазию и вызывала массу вопросов, на которые не всегда могли ответить даже взрослые.

Вся страна была охвачена огнем гражданской войны. Отец воевал с белыми где то на Украине. Осенью 1919 года мать перевезла детей в Лысьву, где заранее был куплен дом,

стоящий на высоком берегу реки Лысьвы на самом выезде из поселка по дороге в Большую деревню. При доме была большая усадьба с огородом и покосом.

Сразу за огородом усадьба крутым склоном спускалась к реке, и нам было достаточно перелезть через прясло, чтобы оказаться на самом

берегу у любимого места купания. При усадьбе протекала речка Гусиновка, в которой мы любили ловить мелкую рыбешку - гальянов.

Родители держали большое хозяйство. Коровушка,овечки, добродушный мерин Чалый были нашими любимцами. Это хозяйство требовало усилий и с нашей стороны. Найти где-то пасущуюся лошадь или овечку и пригнать их домой, надавать скотине сена, натаскать воды, очистить конюшню, да мало ли дел в хозяйстве. А какое удовольствие сбрасывать с крыш набухший от весенней сырости снег, а потом блаженствовать на оттаявшей, прогретой солнцем, деревянной крыше и с ее высоты любоваться еще заснеженными далями и бездонным небом.

Еще когда мы жили на кордоне Любимовском, мне нравилось смотреть, как отец рисовал для нас своих любимых лошадей - только их он и рисовал. В Лысьве он не баловал нас этим; но возникшую у меня страсть к рисованию охотно поощрял. В школе мое увлечение встретило поддержку любимой учительницы Софьи Александровны Мулиной, а позднее учителя по рисованию. Отец мечтал видеть меня художником, но ему не суждено было помочь мне в этом, он умер скоропостижно в 1928году, когда мне исполнилось 12 лет.

Мои

Мои

старшие сестры и брат разъехались в поисках лучшей доли,

и я остался главной опорой для мамы, хотя мне и предстояло еще три года учиться в школе. В 1930 году я окончил семь классов и ушел в школу ФЗО, где получил профессию

слесаря-лекальщика. Работал слесарем, а после радиокурсов строил радиоузел в Верхотурье и там же руководил организацией и работой детской технической станции.

В Верхотурье я прожил три бурных года, заполненных до отказа комсомольскими делами, спортом, шефскими поездками в колхозы, агитпоходами.

Сколь сложен путь в искусство я не представлял. По наивности полагал достаточным иметь горячее желание. Мечтал учиться непременно в Академии

художеств, на меньшее не хватало фантазии.

старшие сестры и брат разъехались в поисках лучшей доли,

и я остался главной опорой для мамы, хотя мне и предстояло еще три года учиться в школе. В 1930 году я окончил семь классов и ушел в школу ФЗО, где получил профессию

слесаря-лекальщика. Работал слесарем, а после радиокурсов строил радиоузел в Верхотурье и там же руководил организацией и работой детской технической станции.

В Верхотурье я прожил три бурных года, заполненных до отказа комсомольскими делами, спортом, шефскими поездками в колхозы, агитпоходами.

Сколь сложен путь в искусство я не представлял. По наивности полагал достаточным иметь горячее желание. Мечтал учиться непременно в Академии

художеств, на меньшее не хватало фантазии.

Весной 1937 года появилась реальная надежда об осуществлении первого этапа моих планов. Я, основательно подготовившись к экзамену на аттестат зрелости, успешно сдал их и под руководством учительницы рисования М.Микрюковой писал большие холсты, надеясь поразить ими Ленинградских академиков. Успешные экзамены придали мне сил и веры в себя. Работы и документы высланы в Академию. Ждать ответа? Зачем? Разве можно допустить мысль о какой-нибудь неудаче! И однажды, полный радужных надежд, я появился на Невском проспекте и, не обращая внимания на дождик, уверенно шагаю к центру Ленинграда. Где-то там, через полчаса, час может быть, Академия художеств! Однако моя уверенность завяла, когда в Академии я увидел свою фамилию в списке недопущенных к экзаменам. Я был обескуражен, и только увидев работы других отверженных, понял всю степень моего невежества и простодушного нахальства. Профессор Петров посоветовал мне не уезжать из Ленинграда и, преодолев невероятные трудности, я остался учиться в Ленинградском художественном техникуме им.Слуцкого. Академия отодвинулась в неведомую даль, но все же начало пути в профессиональное искусство было положено. Следовало осмотреться, испытать себя в новой обстановке.

В начале второго курса меня избрали секретарем комитета комсомола и, чувствуя хорошее ко мне отношение, я попросил директора училища Е.И.Попову освободить меня от общеобразовательных предметов, а также разрешить посещение специальных в любой группе и на любом курсе, куда могут пустить преподаватели. Просьба моя была удовлетворена. Училище работало в две смены, что позволяло использовать весь световой день для занятий живописью и еще рисовать вечерами.

Весь год прошел в напряженной работе, я вновь обрел уверенность и осмелел настолько, что отважился на разведку в Академию. 1939 год был для меня удачным, я был допущен до экзаменов, выдержал конкурс и был зачислен на первый курс живописного факультета Государственного института имени И.Е.Репина при Академии художеств СССР. В училище я занимался у Палларио и Д.Филиппова, а вдальнейшем в основном у Габриеляна, Колозяна и М.Асламазян. Хотя изредка, но удавалось заниматься и у Бутлера, Громова и Орешникова. В институте живопись вел В.Н.Белкин, а рисунок Приселкин.

Два года, проведенные в старинном здании Деламота, были самыми волшебными в моей жизни. Чудесное общежитие с добрыми товарищами и возможность с 8 часов утра до 10 вечера не покидать мастерские или библиотеку Академии, я воспринимал как величайшее счастье, отпущенное мне судьбой.

Шла война. Я поступил работать в Свердловский театр опереы и балета имени А.В.Луначарского. За три с лишним года работы в театре я прошел хорошую школу от рабочего сцены до ассистента главного художника. Здесь судьба свела меня с ведущими художниками Советского театра. Мне довелось поработать с Дмитриевым, Шифриным, Федотовым, Матруниным и особенно много с Федоровским, который был для меня кумиром.

Осенью 1944 года по вызову института я уехал продолжать учебу, но по ряду обстоятельств стал студентом Московского художественного института имени Сурикова, пять курсов которого окончил в 1947 году. Учился в театральной мастерской профессора М.П.Бобышева, где живопись вел А.А.Осьмеркин. После 5-го курса был вынужден взять академический отпуск по болезни.

В 1950 году за картину

„Я.М.Свердлов среди уральских большевиков в 1905 году” утвержден членом Союза художников СССР.

К этому времени в институте сменилось руководство. Был заподозрен в формализме и уволен из директоров С.В.Герасимов, очень чуткий к студентам.

Объявили формалистом Осьмеркина и тоже уволили из института.

В 1950 году за картину

„Я.М.Свердлов среди уральских большевиков в 1905 году” утвержден членом Союза художников СССР.

К этому времени в институте сменилось руководство. Был заподозрен в формализме и уволен из директоров С.В.Герасимов, очень чуткий к студентам.

Объявили формалистом Осьмеркина и тоже уволили из института.

В 1951 году впервые выступил на республиканской художественной выставке с небольшим жанровым полотном "Внуки" и с тех пор являюсь участником почти всех республиканских выставок, которые в 60-е годы получили название „Советская Россия”.

На Всесоюзной выставке впервые участвовал в 1954 году с пейзажем „Зима” и этюдом „Проталина”. Первый заметный успех принесла мне картина „Заочница”, написанная в 1955 году. Ее репродукция в столичных журналах сделала мне имя в Свердловске.

Первые годы самостоятельного творчества я особенно остро ощущал сопротивление творческого материала. Был рад, если удавалось воссоздать на холсте объективную реальность. Относительная свобода распоряжаться формальными средствами пришла ко мне в работе над полотном „Каменный пояс”, которое было показано на первой выставке „Советская Россия”.

Конец 50-х годов и начало 60-х характерно для художников Урала бурным развитием изобразительного искусства. Шла подготовка к первой зональной выставке „Урал социалистический”. Наиболее активные и признанные уральские художники вошли в выставочный комитет, поработать в котором посчастливилось и мне. Мы в течение четырех лет готовили эту выставку. Во время работы выставкома я особенно близко сошелся с художниками Г.Мосиным, А.Пантелеевым, М.Брусиловским, А.Лутфуллиным, Р.Габриэляном, А.Бурзянцевым, Б.Домашниковым, В.Мурашовым, В.Воловичем, Н.Ерышевым, Е.Широковым, Е.Гудиным и др. Это общение было очень плодотворным для меня и во многом помогло мне углубить и расширить свои творческие возможности.

В 1963 году посчастливилось пожить в поселке Пеленгичи в самом центре Приполярного Урала, вблизи горы Народы и других горных вершин. Там же побывал у оленеводов, кочевая жизнь которых вдохновила меня на создание картины „Оленеводы”, имевшей успех на крупных выставках. Этот своеобразный край оставил о себе незабываемую память и позволил создать целый цикл пейзажей о нем, и еще одну картину „Воскресный день в Пеленгичах”. Этот мой северный цикл многими рассматривается как наиболее серьезное достижение моего творчества.

60-е

60-е

и 70-е годы были особенно плодотворны и памятны для меня очень

теплой дружбой с отличными художниками. В 1965 году были два интересных месяца, проведенных мною в Чехословакии, где я гостил у своего друга, известного чешского художника Фиалы. Эта поездка обогатила мою палитру.

В марте 1984 года мне посчастливилось сходить на лыжах на горный хребет „Басеги” – очень живописное место. С группой пермских

фотографов я жил целую неделю в снежном доме и хорошо поработал. Все остальное время 1984 года посвятил работе над картиной

„Ударники огненного цеха” по заказу Министерства культуры СССР, которая экспонировалась на выставке „Урал социалистический”

в городе Кургане.

и 70-е годы были особенно плодотворны и памятны для меня очень

теплой дружбой с отличными художниками. В 1965 году были два интересных месяца, проведенных мною в Чехословакии, где я гостил у своего друга, известного чешского художника Фиалы. Эта поездка обогатила мою палитру.

В марте 1984 года мне посчастливилось сходить на лыжах на горный хребет „Басеги” – очень живописное место. С группой пермских

фотографов я жил целую неделю в снежном доме и хорошо поработал. Все остальное время 1984 года посвятил работе над картиной

„Ударники огненного цеха” по заказу Министерства культуры СССР, которая экспонировалась на выставке „Урал социалистический”

в городе Кургане.

В общей сложности проработал в Свердловском художественном училище около 10 лет. Пятнадцать лет руководил изостудией при Свердловском

ДК Железнодорожников, где организовал неплохой творческий коллектив, зарекомендовавший себя на многих всесоюзных и международных выставках.

Много сил уделял и уделяю общественной работе, люблю ее. Работал председателем Свердловского отделения Художественного фонда,

являлся членом выставкомов и членом правления Свердловской орагнизации Союза художников РСФСР. К пятидесятилетию показал персональную

выставку своих работ в ряде городов Урала и Сибири.

общей сложности проработал в Свердловском художественном училище около 10 лет. Пятнадцать лет руководил изостудией при Свердловском

ДК Железнодорожников, где организовал неплохой творческий коллектив, зарекомендовавший себя на многих всесоюзных и международных выставках.

Много сил уделял и уделяю общественной работе, люблю ее. Работал председателем Свердловского отделения Художественного фонда,

являлся членом выставкомов и членом правления Свердловской орагнизации Союза художников РСФСР. К пятидесятилетию показал персональную

выставку своих работ в ряде городов Урала и Сибири.

В 1967 году закончил тепло принятую зрителем и критикой картину „У костров негасимых”, где мне удалось решить многие стоящие передо мной формальные проблемы.

В 1969 году состоялась интересная поездка по ГДР вместе с художниками

Виктором Попковым и Расимом Бабаевым, результатом которой были этюды

и картина „Строители нового Берлина”,показанная на выставке в Берлине.

В 1969 году состоялась интересная поездка по ГДР вместе с художниками

Виктором Попковым и Расимом Бабаевым, результатом которой были этюды

и картина „Строители нового Берлина”,показанная на выставке в Берлине.

В 1979 году впервые прикоснулся к теме труда заводских рабочих. „Сварщик Уралмаша” была показана на выставке „Советская Россия VI”, но не доставила мне творческого удовлетворения. Каждая новая работа ставит перед художником новые задачи и к сожалению не всегда их удается решать. Но как упоительно искать и не сдаваться, приходить в отчаяние и вдруг поверить в удачу, почувствовать, что творение твоих рук взволновали чье-то сердце и доставило кому-то радость открытия.

Я переключился на работу над картиной „Старый завод в Ревде”,

которую показал на весенней выставке живописи 1981 года.

Эта картина была задумана как мартовский мотив. Собирая материал к ней, пришлось помучиться, крепко подмораживало. Чтобы избавиться от

холода к зиме 1982 года мне удалось придумать и осуществить легкую конструкцию домика на лыжах, в котором я мог расположиться с холстом,

красками и обогреваться небольшой железной печкой. Домик этот я сам легко перевозил с мотива на мотив и мог писать в нем при любом морозе

и в любое время.

Я переключился на работу над картиной „Старый завод в Ревде”,

которую показал на весенней выставке живописи 1981 года.

Эта картина была задумана как мартовский мотив. Собирая материал к ней, пришлось помучиться, крепко подмораживало. Чтобы избавиться от

холода к зиме 1982 года мне удалось придумать и осуществить легкую конструкцию домика на лыжах, в котором я мог расположиться с холстом,

красками и обогреваться небольшой железной печкой. Домик этот я сам легко перевозил с мотива на мотив и мог писать в нем при любом морозе

и в любое время.

Еще летом 1981 года я два месяца провел в рабочем поселке Бисер, где были мылые сердцу мотивы и где удалось плодотвороно работать и зимой. В результате я написал целый ряд бисерских пейзажей. Часть работ этого цикла я показал на передвижной выставке группы свердловских живописцев, а картину „Зимний день в поселке Бисер” — на республиканской выставке 1982года „По родной стране”. В эти же годы написал картину „Новотрубники” для Первоуральского Новотрубного завода, а также „Строители новой Свердлловской ГРЭС” для художественной выставки, посвященной строителям, и „Надвигаются дожди” для выставки, посвященной работникам сельского хозяйства.

В конце 1982 года я был делегатом VI съезда художников Российской Федерации, а в январе 1983 года - делегатом VI Всесоюзного съезда

художников СССР. По возвращению со съездов начал работу в мастерской над картинами „Хмурый день” и

„Тополя у молочной фермы”, которые закончил в начале 1984 года.

конце 1982 года я был делегатом VI съезда художников Российской Федерации, а в январе 1983 года - делегатом VI Всесоюзного съезда

художников СССР. По возвращению со съездов начал работу в мастерской над картинами „Хмурый день” и

„Тополя у молочной фермы”, которые закончил в начале 1984 года.

Что ждет меня впереди? Сколько новых работ выйдет из моей мастерской? Кто может знать! Человек живет надеждой. Надеюсь и я. Новый холст стоит на моем мольберте. Кончается 1995 год, он знаменателен для меня восьмидесятилетним юбилеем, а холсты на мольберте продолжают сменять друг друга и новые замыслы не дают мне покоя. Все последние годы был увлечен пейзажной живописью, а с 1992 года все больше и больше внимания уделяю портретам. Ряд пейзажных работ написан по этюдам и рисункам, собранным в поездках на мою малую родину в г.Лысьву, окрестности которого особенно волнуют меня, напоминая незабвенную пору детства и юности. Я закрепил здесь ранее начатую работу над созданием этюдов, имеющих самостоятельную художественную ценность.

Отец мой, Чесноков Гаврила Андреевич,

в то время работал лесником, и семья жила в лесу на Любимовском кордоне, что в 16 км. от завода.

За год перед женитьбой на моей матери, отец остался вдовцом с четырьмя детьми от первой жены. Мать моя, Ольга Дмитриевна,

в девичестве Кокарева, была на 16 лет моложе отца, ей было 18 лет, когда я, первенец, появился на свет.

Отец мой, Чесноков Гаврила Андреевич,

в то время работал лесником, и семья жила в лесу на Любимовском кордоне, что в 16 км. от завода.

За год перед женитьбой на моей матери, отец остался вдовцом с четырьмя детьми от первой жены. Мать моя, Ольга Дмитриевна,

в девичестве Кокарева, была на 16 лет моложе отца, ей было 18 лет, когда я, первенец, появился на свет.Кордон Любимовский с трех сторон вплотную примыкал к лесу и только с фасада зеленела перед ним большая поляна, изрезанная дорогой и несколькими тропинками, уходящими в лес и к речке Любимовке. Сразу за речкой высилась гора Алебастровая, казавшаяся мне необыкновенно высокой. За эту гору каждый погожий вечер скатывалось солнышко, в пасмурные дни за ее вершину цеплялись тучи, а при солнце она плавилась в голубом небе и по ее склону пробегали тени от облаков.

Удивительно

было рассматривать бесконечно меняющуюся жизнь неба и леса.

Природа, манящая и неизведанная будоражила фантазию и вызывала массу вопросов, на которые не всегда могли ответить даже взрослые.

Вся страна была охвачена огнем гражданской войны. Отец воевал с белыми где то на Украине. Осенью 1919 года мать перевезла детей в Лысьву, где заранее был куплен дом,

стоящий на высоком берегу реки Лысьвы на самом выезде из поселка по дороге в Большую деревню. При доме была большая усадьба с огородом и покосом.

Сразу за огородом усадьба крутым склоном спускалась к реке, и нам было достаточно перелезть через прясло, чтобы оказаться на самом

берегу у любимого места купания. При усадьбе протекала речка Гусиновка, в которой мы любили ловить мелкую рыбешку - гальянов.

было рассматривать бесконечно меняющуюся жизнь неба и леса.

Природа, манящая и неизведанная будоражила фантазию и вызывала массу вопросов, на которые не всегда могли ответить даже взрослые.

Вся страна была охвачена огнем гражданской войны. Отец воевал с белыми где то на Украине. Осенью 1919 года мать перевезла детей в Лысьву, где заранее был куплен дом,

стоящий на высоком берегу реки Лысьвы на самом выезде из поселка по дороге в Большую деревню. При доме была большая усадьба с огородом и покосом.

Сразу за огородом усадьба крутым склоном спускалась к реке, и нам было достаточно перелезть через прясло, чтобы оказаться на самом

берегу у любимого места купания. При усадьбе протекала речка Гусиновка, в которой мы любили ловить мелкую рыбешку - гальянов.Родители держали большое хозяйство. Коровушка,овечки, добродушный мерин Чалый были нашими любимцами. Это хозяйство требовало усилий и с нашей стороны. Найти где-то пасущуюся лошадь или овечку и пригнать их домой, надавать скотине сена, натаскать воды, очистить конюшню, да мало ли дел в хозяйстве. А какое удовольствие сбрасывать с крыш набухший от весенней сырости снег, а потом блаженствовать на оттаявшей, прогретой солнцем, деревянной крыше и с ее высоты любоваться еще заснеженными далями и бездонным небом.

Еще когда мы жили на кордоне Любимовском, мне нравилось смотреть, как отец рисовал для нас своих любимых лошадей - только их он и рисовал. В Лысьве он не баловал нас этим; но возникшую у меня страсть к рисованию охотно поощрял. В школе мое увлечение встретило поддержку любимой учительницы Софьи Александровны Мулиной, а позднее учителя по рисованию. Отец мечтал видеть меня художником, но ему не суждено было помочь мне в этом, он умер скоропостижно в 1928году, когда мне исполнилось 12 лет.

Мои

Мои

старшие сестры и брат разъехались в поисках лучшей доли,

и я остался главной опорой для мамы, хотя мне и предстояло еще три года учиться в школе. В 1930 году я окончил семь классов и ушел в школу ФЗО, где получил профессию

слесаря-лекальщика. Работал слесарем, а после радиокурсов строил радиоузел в Верхотурье и там же руководил организацией и работой детской технической станции.

В Верхотурье я прожил три бурных года, заполненных до отказа комсомольскими делами, спортом, шефскими поездками в колхозы, агитпоходами.

Сколь сложен путь в искусство я не представлял. По наивности полагал достаточным иметь горячее желание. Мечтал учиться непременно в Академии

художеств, на меньшее не хватало фантазии.

старшие сестры и брат разъехались в поисках лучшей доли,

и я остался главной опорой для мамы, хотя мне и предстояло еще три года учиться в школе. В 1930 году я окончил семь классов и ушел в школу ФЗО, где получил профессию

слесаря-лекальщика. Работал слесарем, а после радиокурсов строил радиоузел в Верхотурье и там же руководил организацией и работой детской технической станции.

В Верхотурье я прожил три бурных года, заполненных до отказа комсомольскими делами, спортом, шефскими поездками в колхозы, агитпоходами.

Сколь сложен путь в искусство я не представлял. По наивности полагал достаточным иметь горячее желание. Мечтал учиться непременно в Академии

художеств, на меньшее не хватало фантазии.Весной 1937 года появилась реальная надежда об осуществлении первого этапа моих планов. Я, основательно подготовившись к экзамену на аттестат зрелости, успешно сдал их и под руководством учительницы рисования М.Микрюковой писал большие холсты, надеясь поразить ими Ленинградских академиков. Успешные экзамены придали мне сил и веры в себя. Работы и документы высланы в Академию. Ждать ответа? Зачем? Разве можно допустить мысль о какой-нибудь неудаче! И однажды, полный радужных надежд, я появился на Невском проспекте и, не обращая внимания на дождик, уверенно шагаю к центру Ленинграда. Где-то там, через полчаса, час может быть, Академия художеств! Однако моя уверенность завяла, когда в Академии я увидел свою фамилию в списке недопущенных к экзаменам. Я был обескуражен, и только увидев работы других отверженных, понял всю степень моего невежества и простодушного нахальства. Профессор Петров посоветовал мне не уезжать из Ленинграда и, преодолев невероятные трудности, я остался учиться в Ленинградском художественном техникуме им.Слуцкого. Академия отодвинулась в неведомую даль, но все же начало пути в профессиональное искусство было положено. Следовало осмотреться, испытать себя в новой обстановке.

В начале второго курса меня избрали секретарем комитета комсомола и, чувствуя хорошее ко мне отношение, я попросил директора училища Е.И.Попову освободить меня от общеобразовательных предметов, а также разрешить посещение специальных в любой группе и на любом курсе, куда могут пустить преподаватели. Просьба моя была удовлетворена. Училище работало в две смены, что позволяло использовать весь световой день для занятий живописью и еще рисовать вечерами.

Весь год прошел в напряженной работе, я вновь обрел уверенность и осмелел настолько, что отважился на разведку в Академию. 1939 год был для меня удачным, я был допущен до экзаменов, выдержал конкурс и был зачислен на первый курс живописного факультета Государственного института имени И.Е.Репина при Академии художеств СССР. В училище я занимался у Палларио и Д.Филиппова, а вдальнейшем в основном у Габриеляна, Колозяна и М.Асламазян. Хотя изредка, но удавалось заниматься и у Бутлера, Громова и Орешникова. В институте живопись вел В.Н.Белкин, а рисунок Приселкин.

Два года, проведенные в старинном здании Деламота, были самыми волшебными в моей жизни. Чудесное общежитие с добрыми товарищами и возможность с 8 часов утра до 10 вечера не покидать мастерские или библиотеку Академии, я воспринимал как величайшее счастье, отпущенное мне судьбой.

Шла война. Я поступил работать в Свердловский театр опереы и балета имени А.В.Луначарского. За три с лишним года работы в театре я прошел хорошую школу от рабочего сцены до ассистента главного художника. Здесь судьба свела меня с ведущими художниками Советского театра. Мне довелось поработать с Дмитриевым, Шифриным, Федотовым, Матруниным и особенно много с Федоровским, который был для меня кумиром.

Осенью 1944 года по вызову института я уехал продолжать учебу, но по ряду обстоятельств стал студентом Московского художественного института имени Сурикова, пять курсов которого окончил в 1947 году. Учился в театральной мастерской профессора М.П.Бобышева, где живопись вел А.А.Осьмеркин. После 5-го курса был вынужден взять академический отпуск по болезни.

В 1950 году за картину

„Я.М.Свердлов среди уральских большевиков в 1905 году” утвержден членом Союза художников СССР.

К этому времени в институте сменилось руководство. Был заподозрен в формализме и уволен из директоров С.В.Герасимов, очень чуткий к студентам.

Объявили формалистом Осьмеркина и тоже уволили из института.

В 1950 году за картину

„Я.М.Свердлов среди уральских большевиков в 1905 году” утвержден членом Союза художников СССР.

К этому времени в институте сменилось руководство. Был заподозрен в формализме и уволен из директоров С.В.Герасимов, очень чуткий к студентам.

Объявили формалистом Осьмеркина и тоже уволили из института.В 1951 году впервые выступил на республиканской художественной выставке с небольшим жанровым полотном "Внуки" и с тех пор являюсь участником почти всех республиканских выставок, которые в 60-е годы получили название „Советская Россия”.

На Всесоюзной выставке впервые участвовал в 1954 году с пейзажем „Зима” и этюдом „Проталина”. Первый заметный успех принесла мне картина „Заочница”, написанная в 1955 году. Ее репродукция в столичных журналах сделала мне имя в Свердловске.

Первые годы самостоятельного творчества я особенно остро ощущал сопротивление творческого материала. Был рад, если удавалось воссоздать на холсте объективную реальность. Относительная свобода распоряжаться формальными средствами пришла ко мне в работе над полотном „Каменный пояс”, которое было показано на первой выставке „Советская Россия”.

Конец 50-х годов и начало 60-х характерно для художников Урала бурным развитием изобразительного искусства. Шла подготовка к первой зональной выставке „Урал социалистический”. Наиболее активные и признанные уральские художники вошли в выставочный комитет, поработать в котором посчастливилось и мне. Мы в течение четырех лет готовили эту выставку. Во время работы выставкома я особенно близко сошелся с художниками Г.Мосиным, А.Пантелеевым, М.Брусиловским, А.Лутфуллиным, Р.Габриэляном, А.Бурзянцевым, Б.Домашниковым, В.Мурашовым, В.Воловичем, Н.Ерышевым, Е.Широковым, Е.Гудиным и др. Это общение было очень плодотворным для меня и во многом помогло мне углубить и расширить свои творческие возможности.

В 1963 году посчастливилось пожить в поселке Пеленгичи в самом центре Приполярного Урала, вблизи горы Народы и других горных вершин. Там же побывал у оленеводов, кочевая жизнь которых вдохновила меня на создание картины „Оленеводы”, имевшей успех на крупных выставках. Этот своеобразный край оставил о себе незабываемую память и позволил создать целый цикл пейзажей о нем, и еще одну картину „Воскресный день в Пеленгичах”. Этот мой северный цикл многими рассматривается как наиболее серьезное достижение моего творчества.

60-е

60-е

и 70-е годы были особенно плодотворны и памятны для меня очень

теплой дружбой с отличными художниками. В 1965 году были два интересных месяца, проведенных мною в Чехословакии, где я гостил у своего друга, известного чешского художника Фиалы. Эта поездка обогатила мою палитру.

В марте 1984 года мне посчастливилось сходить на лыжах на горный хребет „Басеги” – очень живописное место. С группой пермских

фотографов я жил целую неделю в снежном доме и хорошо поработал. Все остальное время 1984 года посвятил работе над картиной

„Ударники огненного цеха” по заказу Министерства культуры СССР, которая экспонировалась на выставке „Урал социалистический”

в городе Кургане.

и 70-е годы были особенно плодотворны и памятны для меня очень

теплой дружбой с отличными художниками. В 1965 году были два интересных месяца, проведенных мною в Чехословакии, где я гостил у своего друга, известного чешского художника Фиалы. Эта поездка обогатила мою палитру.

В марте 1984 года мне посчастливилось сходить на лыжах на горный хребет „Басеги” – очень живописное место. С группой пермских

фотографов я жил целую неделю в снежном доме и хорошо поработал. Все остальное время 1984 года посвятил работе над картиной

„Ударники огненного цеха” по заказу Министерства культуры СССР, которая экспонировалась на выставке „Урал социалистический”

в городе Кургане.В

общей сложности проработал в Свердловском художественном училище около 10 лет. Пятнадцать лет руководил изостудией при Свердловском

ДК Железнодорожников, где организовал неплохой творческий коллектив, зарекомендовавший себя на многих всесоюзных и международных выставках.

Много сил уделял и уделяю общественной работе, люблю ее. Работал председателем Свердловского отделения Художественного фонда,

являлся членом выставкомов и членом правления Свердловской орагнизации Союза художников РСФСР. К пятидесятилетию показал персональную

выставку своих работ в ряде городов Урала и Сибири.

общей сложности проработал в Свердловском художественном училище около 10 лет. Пятнадцать лет руководил изостудией при Свердловском

ДК Железнодорожников, где организовал неплохой творческий коллектив, зарекомендовавший себя на многих всесоюзных и международных выставках.

Много сил уделял и уделяю общественной работе, люблю ее. Работал председателем Свердловского отделения Художественного фонда,

являлся членом выставкомов и членом правления Свердловской орагнизации Союза художников РСФСР. К пятидесятилетию показал персональную

выставку своих работ в ряде городов Урала и Сибири.В 1967 году закончил тепло принятую зрителем и критикой картину „У костров негасимых”, где мне удалось решить многие стоящие передо мной формальные проблемы.

В 1969 году состоялась интересная поездка по ГДР вместе с художниками

Виктором Попковым и Расимом Бабаевым, результатом которой были этюды

и картина „Строители нового Берлина”,показанная на выставке в Берлине.

В 1969 году состоялась интересная поездка по ГДР вместе с художниками

Виктором Попковым и Расимом Бабаевым, результатом которой были этюды

и картина „Строители нового Берлина”,показанная на выставке в Берлине.В 1979 году впервые прикоснулся к теме труда заводских рабочих. „Сварщик Уралмаша” была показана на выставке „Советская Россия VI”, но не доставила мне творческого удовлетворения. Каждая новая работа ставит перед художником новые задачи и к сожалению не всегда их удается решать. Но как упоительно искать и не сдаваться, приходить в отчаяние и вдруг поверить в удачу, почувствовать, что творение твоих рук взволновали чье-то сердце и доставило кому-то радость открытия.

Я переключился на работу над картиной „Старый завод в Ревде”,

которую показал на весенней выставке живописи 1981 года.

Эта картина была задумана как мартовский мотив. Собирая материал к ней, пришлось помучиться, крепко подмораживало. Чтобы избавиться от

холода к зиме 1982 года мне удалось придумать и осуществить легкую конструкцию домика на лыжах, в котором я мог расположиться с холстом,

красками и обогреваться небольшой железной печкой. Домик этот я сам легко перевозил с мотива на мотив и мог писать в нем при любом морозе

и в любое время.

Я переключился на работу над картиной „Старый завод в Ревде”,

которую показал на весенней выставке живописи 1981 года.

Эта картина была задумана как мартовский мотив. Собирая материал к ней, пришлось помучиться, крепко подмораживало. Чтобы избавиться от

холода к зиме 1982 года мне удалось придумать и осуществить легкую конструкцию домика на лыжах, в котором я мог расположиться с холстом,

красками и обогреваться небольшой железной печкой. Домик этот я сам легко перевозил с мотива на мотив и мог писать в нем при любом морозе

и в любое время.Еще летом 1981 года я два месяца провел в рабочем поселке Бисер, где были мылые сердцу мотивы и где удалось плодотвороно работать и зимой. В результате я написал целый ряд бисерских пейзажей. Часть работ этого цикла я показал на передвижной выставке группы свердловских живописцев, а картину „Зимний день в поселке Бисер” — на республиканской выставке 1982года „По родной стране”. В эти же годы написал картину „Новотрубники” для Первоуральского Новотрубного завода, а также „Строители новой Свердлловской ГРЭС” для художественной выставки, посвященной строителям, и „Надвигаются дожди” для выставки, посвященной работникам сельского хозяйства.

В

конце 1982 года я был делегатом VI съезда художников Российской Федерации, а в январе 1983 года - делегатом VI Всесоюзного съезда

художников СССР. По возвращению со съездов начал работу в мастерской над картинами „Хмурый день” и

„Тополя у молочной фермы”, которые закончил в начале 1984 года.

конце 1982 года я был делегатом VI съезда художников Российской Федерации, а в январе 1983 года - делегатом VI Всесоюзного съезда

художников СССР. По возвращению со съездов начал работу в мастерской над картинами „Хмурый день” и

„Тополя у молочной фермы”, которые закончил в начале 1984 года.Что ждет меня впереди? Сколько новых работ выйдет из моей мастерской? Кто может знать! Человек живет надеждой. Надеюсь и я. Новый холст стоит на моем мольберте. Кончается 1995 год, он знаменателен для меня восьмидесятилетним юбилеем, а холсты на мольберте продолжают сменять друг друга и новые замыслы не дают мне покоя. Все последние годы был увлечен пейзажной живописью, а с 1992 года все больше и больше внимания уделяю портретам. Ряд пейзажных работ написан по этюдам и рисункам, собранным в поездках на мою малую родину в г.Лысьву, окрестности которого особенно волнуют меня, напоминая незабвенную пору детства и юности. Я закрепил здесь ранее начатую работу над созданием этюдов, имеющих самостоятельную художественную ценность.

e-mail:t.g.chesnokova@gmail.com